Santé

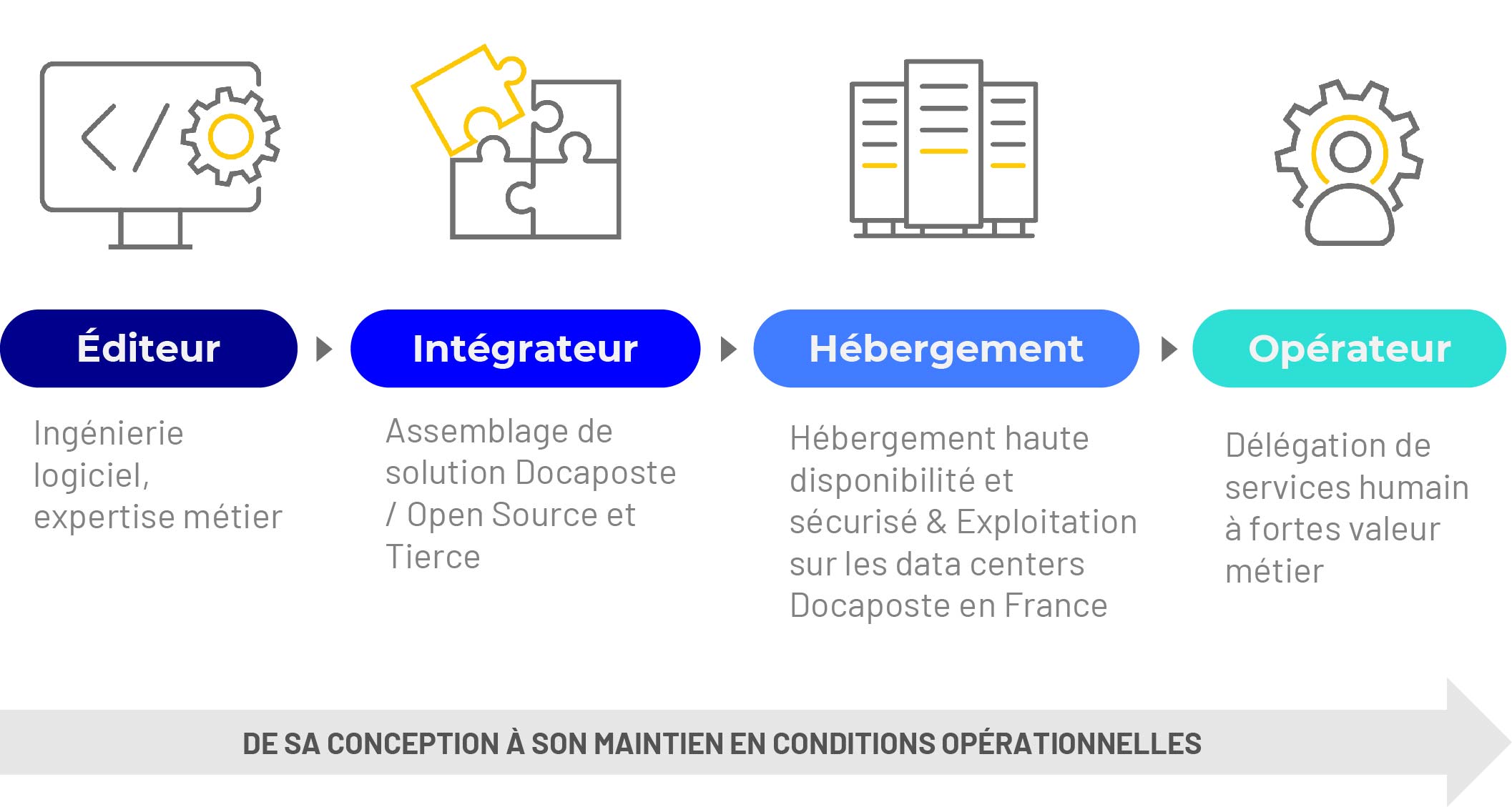

Nous concevons et opérons des systèmes d’information à hauts enjeux de sécurité, de continuité de service et de gestion

Répondre aux grands enjeux du numérique en santé

La transformation numérique n’est pas qu’une question de technologie, c’est aussi une affaire de confiance.

Pour répondre aux grands enjeux de la santé, en lien avec la feuille de route « Ma Santé 2022 », Docaposte, premier opérateur de données de santé en France, s’appuie sur un socle d’expertises et savoir-faire.

Docaposte fédère un écosystème autour de la santé en alliant le meilleur du numérique et de l’humain. Tiers de confiance, nous développons des solutions de digitalisation pour favoriser le lien entre les différentes parties prenantes, structurons des partenariats avec tous types d’acteurs du secteur : établissements de soins, laboratoires et groupements pharmaceutiques, mutuelles, startups…

Connectivité

Structurez, collectez et transmettez vos données de santé pour faciliter l’accès aux services socles et répondre aux enjeux du SEGUR.

Digitalisation des parcours de soins

Sécurisez et simplifiez la digitalisation des parcours de soins avec les solutions de confiance numérique

Valorisation de la donnée de santé et Recherche clinique

Opérez, explorez et analysez vos données de santé, dans un cadre sécurisé et souverain

Stockage et hébergement

Stockez et hébergez vos documents, données et systèmes d’information de santé, dans un cloud sécurisé et souverain

Nos savoir-faire

![]()

Prestataire de services de confiance numérique

![]()

1er opérateur HDS de données de santé

![]()

Opérateur de plateformes de services en santé

![]()

Portails de suivi, applications web et mobiles

![]()

Consentement patients (RGPD et médical)

![]()

Opération traitement et visualisation des données de santé

![]()

Solution digitale pour la recherche clinique